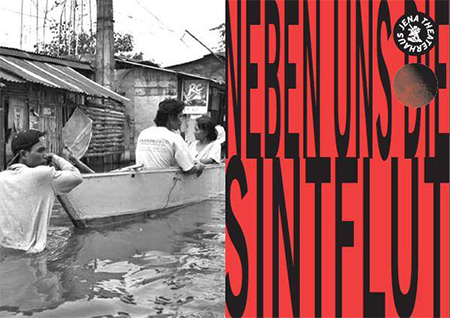

Am 9. Oktober veranstalte das Theaterbaus Jena mit dem DFG Kolleg Postwachstumsgesellschaften der FSU Jena und der Böll-Stiftung Thüringen einen Diskussionsabend mit Stefan Lessenich zu seinem Buch Neben uns die Sintflut: Die Externalisierungsgesellschaft und ihr Preis.

von Martin

„Wir leben nicht über unsere Verhältnisse, sondern die Verhältnisse anderer“ – dies ist die zentrale Aussage von Stefan Lessenichs Buch Neben uns die Sintflut (Hanser Verlag 2016). Darin schildert der Soziologieprofessor an der LMU München, wie die Lebensweise der westlichen Industriegesellschaften, insbesondere ihr Wohlstand, auf Kosten von Menschen im globalen Süden entsteht. Denn diese produzieren nicht nur einen beträchtlichen Teil der hier günstig verfügbaren Alltagsgüter – wie Kleidung, Elektroartikel oder Antibiotika – , sondern müssen auch die massiven Kosten und Effekte dieser Produktion, wie Umweltverschmutzung und Krankheit, selbst tragen. Den reichen Gesellschaften gelingt es damit nicht nur, günstig verfügbare Produkte zu importieren, sondern auch, die negativen Folgen ihrer Lebensweise in andere Weltregionen zu externalisieren.

Seit dem Erscheinen des Buches vor einem Jahr ist Lessenichs These von der Externalisierungsgesellschaft auf große Resonanz gestoßen und wird seitdem breit diskutiert. So auch im Theaterhaus Jena, wo sich der Autor am Montag einer offenen Diskussion mit dem Publikum stellte. Veranstaltet wurde der sehr gut besuchte Diskussionsabend von der Heinrich-Böll-Stiftung Thüringen e. V. in Kooperation mit der DFG-Kollegforschergruppe Postwachstumsgesellschaften der FSU Jena. Eröffnet wurde der Abend durch eine Reihe von Einstiegsfragen, die Michaela Christ, Leiterin des Forschungsbereiches Diachrone Transformationsforschung an der Universität Flensburg, dem Autor stellte. So musste dieser gleich zu Beginn rechtfertigen, warum er denn noch ein weiteres Buch diesem Thema geschrieben habe, wo es doch seit Marx und der globalen Ungleichheitsforschung eigentlich einen breiten Konsens über die Richtigkeit dieser These gebe. Lessenich betonte, dass es ihm nicht nur ein wissenschaftliches, sondern auch ein politisches Anliegen ist, auf die strukturelle Ungleichheit und Ausbeutung die unserer Lebensweise zugrunde liegt, aufmerksam zu machen – und dies nicht oft genug geschehen könne. Dabei sei es ihm vor allem wichtig, nicht dem Finger auf die Menschen zu zeigen und diese moralisierend zu verurteilen, sondern gerade die sozialstrukturellen Faktoren zu benennen, die Menschen im Norden wie im Süden dazu zwingen, sich diesem Modell zu fügen und dadurch dessen Funktionslogik – quasi habituell – zu reproduzieren. Nur wenn diese strukturellen Aspekte erkannt und hinterfragt werden, sei eine Veränderung dieser Lebensweise möglich – was auch den Mehrwert des Buches aufzeigt.

Lessenichs leidenschaftliche und leicht verständliche Argumentation stieß auch bei dem bunt gemischten Publikum auf Zustimmung. So berichteten Zuhörer z. B. von ihren eigenen alltäglichen Erfahrungen und machten dabei deutlich, dass sich viele Menschen der negativen Folgen unserer Lebensweise bewusst seien und teilten das Argument, dass es gerade die strukturellen Faktoren sind, die auf der einen Seite einen Wandel verhindern, aber auf der anderen Seite auch erst ein Verdrängen und Wegschauen ermöglichen. Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass vor allem eine Frage im Zentrum der Diskussion stand: Was können wir ändern? Der Autor gab zu verstehen, dass auch er keine Patentrezepte für eine mögliche Veränderung kenne, aber dass – um echten Wandel zu ermöglichen – vor allem eine radikale (Re-)Politisierung von Verteilungsfragen nötig ist, die durch die ganze Gesellschaft gehen müsse. Im Hinblick auf die Konfrontation mit der Migrations-Krise gab der Autor zu verstehen, dass dies nicht ohne eine andere Auffassung von Wohlstand gehen könne, die weniger auf Quantität als auf Qualität beruhe – wofür es immer mehr positive Beispiele gebe. Aber gerade mit Blick auf die Migrationsthematik erklärte Lessenich, dass es zunehmend schwieriger wird, die externalisierende Lebensweise zu sichern, was etwa die enorme Militarisierung des europäischen Grenzschutzes beweise – wobei Gewalt anscheinend nicht mehr kategorisch ausgeschlossen werde. Es dieser beunruhigende Befund aus den Erfahrungen der vergangenen zwei Jahren, der einmal mehr die Notwendigkeit eines schnellen gesellschaftlichen Wandels verdeutlicht.

Schreibe einen Kommentar