Haben Manifeste, die ihrem lateinischen Wortursprung nach etwas „offenbaren“ sollen, in der Meinungskultur der Gegenwart noch Platz und Sinn? Zu zeitgenössischen Varianten des schriftlichen Appells.

„Wir wollen den Krieg verherrlichen – diese einzige Hygiene der Welt.“ Dieser Satz stammt aus der Feder des Futuristen Filippo Tommaso Marinetti, dem wohl einzigen hauptberuflichen Manifestanten der Geschichte. Das 1909 entstandene Manifest des Futurismus ist eine radikale Bejahung des modernen Fortschritts, eine Art Regelkatalog mit unbedingtem Geltungsanspruch. Nicht zufällig wählte Marinetti für ein solches Programm das Format des Manifests. Im 16. Jahrhundert diente das Genre noch der Mitteilung des herrschaftlichen Willens und war der Obrigkeit vorbehalten; später wandelte es sich zum Propagandainstrument absolutistischer Herrschaft. Seit der französischen Revolution aber wurde das Manifest nach und nach zum populären Medium, vor allem des politischen Randes. Hier liegt denn auch der Ursprung seiner Funktion in der Moderne, die es vor allem als Ausdruck von Dissidenz, Subversion und Opposition kennt. Geschickt verschafften sich kulturelle Avantgarde-Bewegungen von Dada bis Surrealismus mithilfe von Manifesten eine eigene Position gegen den Mainstream im öffentlichen Diskurs. Medial am wirksamsten scheint es dabei, sie vor der Print- oder Online-Publikation öffentlich zu verlesen, im Rahmen von Festspielen oder ähnlichen Feierlichkeiten.

Wie alle Genre-Begriffe lässt sich auch dieser nur brüchig abgrenzen von anderen Formen schriftlicher Meinungsäußerungen. Manifeste haben Appellcharakter, sind thesenartig formuliert und namentlich unterzeichnet. Man könnte meinen, ihr oft einseitiger, bevormundender Stil hätte im Zeitalter netzwerkartiger, digitaler Kommunikation etwas Staub angesetzt. Vom wohl bekanntesten politischen Manifest – dem Kommunistischen – bliebe dann nur noch die Satire des Känguru-Manifests von Marc-Uwe Kling. Doch der hochtrabende Begriff „Manifest“, der noch jedem Thema einen Schuss mehr Dramatik verschafft hat, scheint seine Strahlkraft in der Gegenwart noch nicht gänzlich verloren zu haben. Schließlich wird bis in die Jetztzeit hinein jährlich eine Vielzahl an Manifesten veröffentlicht. Die folgende (subjektiv getroffene) Auswahl an Exemplaren der letzten drei Jahrzehnte ist daher auch der Versuch einer Antwort auf die Frage, ob das einstige Medium der Vordenker am Ende vom Zeitgeist überholt wurde.

Heidelberger Manifest, 1981

Eher untypisch für das 20. Jahrhundert, erinnert das Heidelberger Manifest vielmehr an die autoritären Anfänge des Genres. So handelte es sich dabei nicht um einen Profilierungsversuch einer subkulturellen Strömung, sondern um eine reaktionäre Legitimation von Fremdenhass. Formuliert wurde sie durch eine bereits bestehende akademische Elite, die sich damit letztlich selbst diskreditierte. Dem Resultat der fehlgeleiteten Gastarbeiterpolitik der 50er Jahre begegneten die unterzeichnenden Professoren aus ganz Deutschland mit einer bloßen Ablehnungs- und Abschottungsrhetorik: „Mit großer Sorge beobachten wir die Unterwanderung des deutschen Volkes durch Zuzug von vielen Millionen von Ausländern und ihren Familien.“ Es mag erstaunen, dass es die These von Deutschlands „Überfremdung“ noch knapp 30 Jahre später durch Fürsprecher wie Sarrazin zu einiger Salonfähigkeit bringen konnte. Zugleich ist damit wohl einmal mehr ihr Anachronismus unterstrichen.Das Krypto-Anarchistische Manifest, 1988

Der Anarchismus im Cyberspace fordert das absolute Recht auf Anonymität im Netz ein. Umfassende Verschlüsselung soll das Ungleichgewicht aufheben, das zwischen Bürger und Staat im Netz besteht. Unter dieser Prämisse wäre Geheimhaltung nicht länger das Vorrecht staatlicher Behörden, die zugleich die Netzaktivitäten der Bürger kontrollieren und damit deren Recht auf Geheimhaltung beschneiden. In Anbetracht der NSA-Debatte haben die Forderungen des „Cypherpunks“ Timothy C. May noch heute erstaunliche Relevanz. Die 1988 erstmals verlesene Kurzschrift ist zudem Teil einer manifesten Kettenreaktion: May bezieht sich stilistisch auf das Kommunistische Manifest („Ein Gespenst geht um in der modernen Welt – das Gespenst des Krypto-Anarchismus“) und wurde selbst zur Inspirationsquelle der von Julian Assange 2006 verfassten Streitschrift Conspiracy as Governance, auf die man sich bald als Wikileaks-Manifest bezog.Dogma 95, 1995

Anlässlich des 100. Geburtstages des Mediums Film stellten vier dänische Filmemacher 1995 medienwirksam fest: „The ‘supreme’ task of the decadent film-makers is to fool the audience. […] Predictability (dramaturgy) has become the golden calf around which we dance.“ Der religiösen Rhetorik treu bleibend, verpflichteten sie sich dagegen auf einen Keuschheitskodex mit zehn Geboten, der unter anderem Requisiten, Spezialeffekte, Waffengewalt und die Verwendung künstlichen Lichts sowie nachträglich eingefügter und editierter Musik verbot. Knapp zehn Jahre lang hatte Dogma 95 Bestand. Während dieser Zeit entstanden etwa 40 puristische Dogma-Filme, gedreht mit Handkameras, auf 35mm-Film und mit Fokus auf die Unmittelbarkeit der Bilder. Dass der Name des jeweiligen Regisseurs weder im Vor- noch im Abspann auftauchen durfte, verminderte keineswegs die Popularität, die den Filmemachern zukam; allen voran natürlich Lars von Trier. Sein 1998 erschienener Film Idioten gilt neben Thomas Vinterbergs Das Fest als Paradebeispiel der Dogma-Bewegung.Manifest der 12, 2006

Im Nachhall des Streits um die Mohammed-Karikaturen veröffentlichte ein Dutzend Intellektueller und Kulturschaffender einen global-politischen Appell gegen falsche Toleranz gegenüber dem Islamismus. Diesen sahen die Unterzeichner, unter ihnen die Schriftsteller Salman Rushdie und Taslima Nasreen, als neue weltweite Bedrohung nach Nazismus und Stalinismus. „Wir lehnen den ‚kulturellen Relativismus’ ab, der im Namen der Achtung der Kulturen und der Traditionen hinnimmt, dass den Frauen und Männern der muslimischen Kultur das Recht auf Gleichheit, Freiheit und Laizität vorenthalten wird.“ Die Gefahr einer Islamophobie halte die Unterzeichner nicht von einer reflektierten Kritik und der Bekenntnis zur Demokratie ab. Das Manifest der 12 wurde mehrheitlich von Persönlichkeiten aus dem islamisch geprägten Raum formuliert. Die Reaktionen in den Medien fielen aber überaus spärlich aus.Das Comic-Manifest, 2013

Im September dieses Jahres wurde im Rahmen des Internationalen Literaturfestivals in Berlin die kulturpolitische Forderung nach stärkerer Unterstützung des Comics auf finanzieller und institutioneller Ebene formuliert. „Niemand bezweifelt heute, dass der Comic eine eigenständige Kunstform ist, der ein gleichberechtigter Platz neben Literatur, Theater, Film oder Oper zusteht. Es ist ein Skandal, dass dies noch immer nicht allgemeiner Konsens ist.“ Zu den Unterzeichnern des Comic-Manifests zählen Zeichner und Autoren wie Anke Feuchtenberger, Ulli Lust und Simon Schwartz, aber auch Bela B. und Ulrich Wickert. In dieser jungen Debatte wird über ein Manifest ganz genre-typisch der Weg von der Subkultur zur etablierten Szene eingefordert.

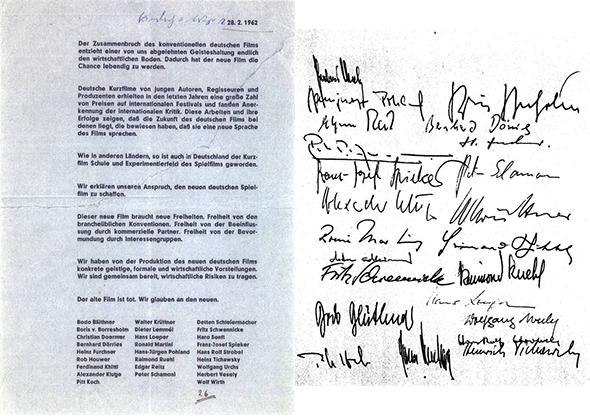

So berechtigt die Forderung des Comic-Manifests scheint, so deutlich wird an ihm auch die Ermattung des Genres. In den 1960ern provozierten Filmemacher in Oberhausen mit dem Schlachtruf „Papas Kino ist tot“; zwei Jahrzehnte später feierte sich die internationale Hackerbewegung in Manifesten als digitale Unterwanderer selbst. Dass man heute beobachten kann, wie in Manifesten verhältnismäßig höflich um Anerkennung gebeten wird, hat etwas Ernüchterndes. Vor allem aber rufen zeitgenössische Manifeste, seien sie pragmatisch formuliert oder, wie das Manifest der 12, eher radikal, kaum mediale Aufmerksamkeit hervor. Im digitalen Zeitalter sind unbedingt formulierte Weisheiten also doch überholt – ob sie nun von einem absolutistischen Herrscher oder einer intellektuellen Elite verabreicht werden. Der Meinungsmarkt heute wird dagegen bestimmt von partizipativen Formen wie der Online-Petition und einem Meinungsaustausch, der eine Bandbreite an Positionen, Medien und Kommunikationsarten verbindet. Darüber ist das Manifest zwar nicht seltener, aber doch stiller, besonnener und bescheidener geworden.

Weitere Offenbarungen:

Hacker-Manifest, (Original: The Conscience of a Hacker), 1986: Verfasst von „the Mentor“ Lloyd Blankenship kurz nach dessen Verhaftung, wurde dieses Manifest zum Grundlagentext der subversiven Hacker-Ethik.

Puzzy Power Manifest, 1998: Forderung nach ästhetischen Pornos mit anspruchsvoller Handlung und ohne frauenverachtende Elemente wie facials.

Wikileaks-Manifest (Original: Conspiracy as Governance), 2006: Von Julian Assange verfasste Abhandlung über „traditionelle und moderne Verschwörungen“ und eine Anleitung zu deren Feststellung und Durchbrechung.

Manifest der Vielen: Deutschland erfindet sich neu, 2011: Eine besonnene Reaktion muslimischer Migranten in Deutschland auf Thilo Sarrazins Thesen.

Keine Grenzen für Menschenrechte, 2011: Im Übergang zur Online-Petition konnte dieses Manifest online unterzeichnet werden. Das Thema: Die Abwehr von Flüchtlingen an den europäischen Außengrenzen.

Schreibe einen Kommentar