London hat mich zerschlagen und erst als ich mir die Mühe machte, diese Stadt begreifen zu lernen, setzte sie mich wieder zusammen.

von Jenny

Eine eigenartige Mischung aus Historizität und Moderne hat sich in meinen Kopf gebrannt. Ein Bild, welches die Gegensätze monumentaler Baukunst und täglichen Lebens auf kleinstem Raum aufeinander prallen ließ: Ich stehe auf der Westminster Bridge, der Palast vor mir und da-rüber ein riesiges Flugzeug. Mein Blick schwenkt über den Fluss. Hier kommt der nächste Zusammenprall zweier Welten, die nicht unterschiedlicher sein könnten und dennoch so selbstverständlich nebeneinander und miteinander existieren: moderne Architektur, viel Glas, viel Metall. Und dann plötzlich dieser Klang – Big Ben.

Der Versuch, London abseits aller typischen Touristenstationen zu erkunden, in nur drei Tagen, gestaltet sich schwierig. Die Dichte an bekannten Plätzen und Bauten gibt einem das Gefühl: Sie will es gar nicht, diese Stadt, dass man sie auf eine andere Weise entdeckt. Dennoch, ich will weg von all den Frontalaufnahmen oder schön arrangierten Postkartenbildern. Verzaubert durch den Klang seiner Glocke, das erste Mal gehört beim ersten Blickkontakt mit dem Uhrturm, als würde er „Willkommen!“ sagen, entdecke ich ihn immer wieder: Mal nur einen kleinen Ausschnitt, mal in fast kompletter Größe, aber von der anderen Seite. Voll Freude über den neuen Blickwinkel und die anfänglich sehr klein scheinende Orientierungshilfe, bin ich überfordert. So groß und voll ist diese Stadt. Ich fühle mich winzig, fast schon verloren. London ist die bevölkerungsreichste Stadt der EU und besteht aus 33 Bezirken. Es ist daher auch unter Einheimischen üblich, nicht jeden kleinen Winkel wirklich zu kennen. Vielleicht ist das aber gerade auch der Reiz: Einmal London genügt nicht, man kann immer wieder etwas Neues finden. Mein Ziel, das „andere London“, das echte, wahre, nichttouristische London zu finden, bleibt.

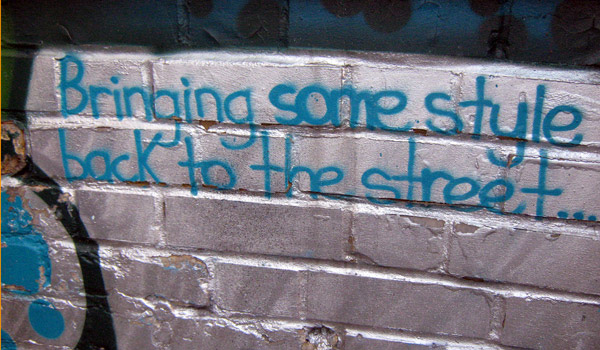

Allein das Underground-System. Wer bitte baut zig Etagen in die Tiefe? Kilometerlange Röhren. Je tiefer ich komme, desto stickiger wird es. Hin und wieder schallen Klänge durch die Bahn. Es mischen sich populäre Musikstücke zwischen hektisches Gemurmel und schnelles Fußgetrippel. Die Musiker lassen den Gang durch die unschön gefliesten Gänge etwas erträglicher werden. Die Rolltreppen in die untersten Etagen zeigen klar, wer Zeit und wer es eilig hat: „Stand on the right“ steht überall geschrieben. Hat man die teilweise sehr langen Wege zum richtigen Gleis hinter sich gebracht und ist in der Bahn, lässt sich einiges entdecken; Sozialwissenschaftler könnten ihre wahre Freude haben. In erster Linie: Die Menschen sehen müde aus. Egal zu welcher Tageszeit. Ein Asiate schläft ein, während er eine SMS tippt, junge und alte Menschen haben Augenringe, sehen fahl aus, ungesund. Alles vermischt sich hier: Studenten, geschäftige Menschen im Anzug, Hipster, Touristen. Was mir fehlt: Der ganz normale Typ von nebenan. Jeder scheint hier irgendwie sofort in eine Schublade zu passen. Ab 16 Uhr lässt sich dann Weiteres beobachten – außerhalb der U-Bahn. Kleine bis große Trauben bilden sich vor diversen Pubs. Alle tragen Businesslook, es wird Alkohol getrunken. Klar erklärt sich das durch die weit verbreitete Sperrstunde, die es eigentlich nicht mehr gibt. Nur wer keine Lizenz hat, schließt pünktlich um 23 Uhr. Fragen schleichen in meinen Kopf: Wenn hier immer wieder bis spät in die Nacht gearbeitet wird, geht das dann gut? Liegt hier vielleicht der Anfang aller Krisen? Denn nicht nur am Nachmittag, auch zur schönsten Mittagsstunde sitzen und stehen Menschen in den Pubs, Ale und Wein vor, bald in sich. Streift man weiter durch die Stadt, landet man fast wie von selbst plötzlich in einem Szeneviertel. Erkennungsmerkmal? Jeder sieht gleich aus und fühlt sich wahnsinnig individuell. Es langweilt schnell. Begeistert bin ich von der Verwendung alter Industriegebäude. Eine alte Brauerei ist jetzt ein In-Viertel. Ausstellungen, Bars, unerklärlich hohe Preise für Dosenbier und überall die gleichen jungen Menschen. Angenehme Aufregung verursachen dann, an der nächsten Ecke, unzählige Second-Hand-Shops. Die würde ich gern mit nach Jena nehmen, nur zwei oder drei. In ihnen regt sich das Gefühl, ein Stück London auf kleinstem Raum zu finden. All diese Dinge wurden hier getragen oder benutzt, irgendwer hat damit das erlebt, was ich suche: Das wahre, das alltägliche London. Außerdem ist die Mischung all der Dinge genauso, wie die Stadt ist: Altes und Neues, Skurriles und Banales. Witzigerweise laufe ich ein paar Tage später durch Jena und denke: „Oh Gott, London ist hier!“. Leider hat es der ein oder andere Style hierher geschafft – die Bierpreise schaffen das hoffentlich nicht.

London scheint permanent schnell zu sein – abgesehen vom täglichen Stau der sich, trotz City-Maut, bildet und zahlreichen Touristen, die stehen, sehen, fotografieren. Immer die gleichen Bilder. Und wieder ein Widerspruch. Langsam freunde ich mich mit der Größe an, obwohl ich sie immer noch nicht ganz erfasst habe. Fast selbstverständlich erkenne ich nun bestimmte Ecken in der Stadt wieder. Da fällt mir wieder der Blickwechsel ein – und Fahrrad fahren. Linksverkehr, für alle Nichtinselbewohner netterweise an jeder Ampel erklärt, sollte man dringend als Nichtfußgänger ausprobieren. Also rauf auf den Draht-esel und los. Mein kontinentaler Instinkt verunsichert mich. Ständig nicht wirklich zu wissen, wo denn nun links oder rechts ist, macht es nicht besser. Trotzdem: Es funktioniert! Ich fühle mich, also gehöre ich hier hin, als werde ich ein Teil dieser Stadt. So erkunde ich mit knapper Zeit den Hyde Park, entdecke wie sündhaft teuer Tretbootfahren sein kann, aber auch wie schön sie ist, diese Stadt. Denn das ist sie: groß, an manchen Ecken rau und traurig, an anderen geradezu heimelig. Beeindruckend ist zudem, wie unspektakulär vermeintlich Spektakuläres ist. Nichts, abgesehen vom Sicherheitszaun, rührt mich an Downing Street No. 10 – einer der wenigen Punkte, die zu sehen ich vorher spannend fand. Big Ben aber, scheinbar reizlos, fasziniert mich noch jetzt – dieser Klang, diese Größe, dieser Blick.

Schreibe einen Kommentar