Hierzulande ist es mittlerweile geläufig, solchen Mitmenschen einen „Migrationshintergrund“ zuzuschreiben, die keine Deutschen sind… oder keine „richtigen“ Deutschen. Eine Begriffskritik mit Meinungshintergrund.

von David & Makito

Dank Reisefreiheit ist der Stempel im Pass zur Seltenheit geworden. Viele deutsche Staatsbürger bekommen allerdings selbst ohne zu reisen einen „Stempel“ aufgedrückt: „Migrationshintergrund“. Niemand muss sich schlecht fühlen, wenn er seine Arbeitskollegen oder Freunde als „Person mit Migrationshintergrund“ bezeichnet. Mit diesem besonders „politisch korrekten“ Begriff wird kein Rassismus in irgendeiner Form ausgedrückt.

Die Diskussionen über die Definition dieses Begriffs in Deutschland zeigt: Ein deutscher Staatsbürger ist noch lange kein deutscher Staatsbürger. Er wird jedenfalls nicht so bezeichnet. Gemäß Artikel 3 des Grundgesetzes sowie dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz ist es verboten, mit der „ethnischen Herkunft“ eines Menschen Rechtsfolgen zu verbinden. Niemand darf also wegen der Tatsache, dass er selbst oder seine Vorfahren nach Deutschland zugewandert sind, diskriminiert oder bevorzugt werden. Wenn mindestens ein Elternteil zugewandert oder als Ausländer in Deutschland geboren ist, hat der Nachwuchs einen „Migrationshintergrund“, unabhängig von der Staatsbürgerschaft. So liest sich die Definition des Statistischen Bundesamtes. Nach aktuellem Stand fallen hierzulande 16 Millionen Menschen in diese Kategorie.

Das Partizipations- und Integrationsgesetz (PartIntG) für das Bundesland Berlin hat sich zwar zum Ziel gesetzt, eine Teilhabe für „Menschen mit Migrationshintergrund“ zu ermöglichen, die in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens gelten soll. Dennoch hielt man eine abgrenzende Begriffsbestimmung von „Menschen mit Migrationshintergrund“ für nötig und orientiert sich dabei am Grundgesetz. In Paragraph 2 des PartIntG heißt es: „Menschen mit Migrationshintergrund sind, soweit in einem anderen Gesetz nichts anderes bestimmt ist, Personen, die nicht Deutsche im Sinne des Artikels 116 Absatz 1 des Grundgesetzes sind […].“ Sogenannte „Statusdeutsche“ – also ethnische Deutsche ohne deutsche Staatsbürgerschaft – haben demnach keinen „Migrationshintergrund“.

Die Versuche, eine solche abgrenzende Definition aufrecht zu erhalten, scheinen, gerade weil eine multikulturelle Gesellschaft seit Jahrzehnten klar das Bevölkerungsbild prägt, obsolet zu sein. Die verschiedenen Definitionen der Begriffe scheinen keine klare Linie ziehen zu können. Die taz sammelte in einer Umfrage ihres Blogs Vorschläge von Lesern, wie denn „Migranten“ oder „Menschen mit Migrationshintergrund“ anders bezeichnet werden sollten. Redakteur Sebastian Heiser kam zu einer Erkenntnis: „Egal, ob man das begrüßt oder ablehnt: Die Gesellschaft macht Unterschiede zwischen Migranten und Nichtmigranten“.

Das Aussehen zählt

Viele, die als Menschen „mit Migrationshintergrund“ bezeichnet werden, wollen keine Zuschreibung von außen und nicht über ihre ethnische Herkunft definiert werden. Doch woran werden sie im Alltag identifiziert? Wohl in erster Linie an äußeren Merkmalen: Haut- oder Haarfarbe, Aussprache oder ein fremd wirkender Vor- bzw. Nachname.

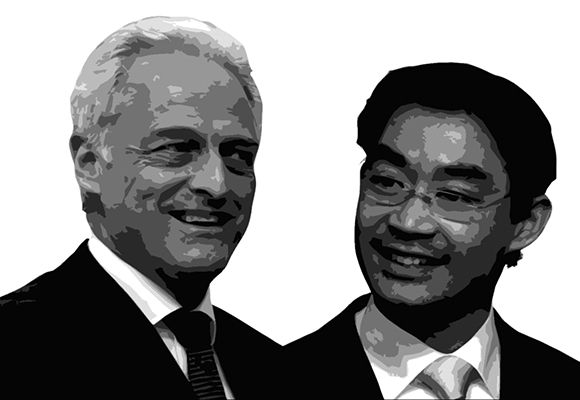

Selbst in seriösen Medien wird regelrecht mit dem begrifflichen Zusatz um sich geworfen. So wird der FDP-Vorsitzende und Wirtschaftsminister Philipp Rösler gerne als Vorzeigepolitiker „mit Migrationshintergrund“ bezeichnet, obwohl sein „Hintergrund“ bekanntlich darin besteht, mit neun Monaten adoptiert worden zu sein. Mit deutscher Muttersprache in einer deutschen Mittelklasse-Familie in Deutschland aufgewachsen, hat er es Dank eines rein deutschen Bildungswegs zum Bundesminister geschafft – welch großartige „Integrationsleistung“. Welch gültiger „Beweis“ dafür, dass Menschen „mit Migrationshintergrund“ es in Deutschland zu etwas bringen können: „trotz“ asiatischer Gesichtszüge. Schwierig wird es andererseits dann, wenn „Menschen mit Migrationshintergrund“ kriminell aktiv auffallen. Dann werden sie zu einer problematischen Randgruppe (gemacht).

Der Hintergrund zum „Hintergrund“

Wozu also diese Bezeichnung? Für Institutionen wie das Statistische Bundesamt ist diese Kennzeichnung insofern wichtig, als dass sie strukturelle Benachteiligungen erfassen kann. Der OECD-Beschäftigungsausblick 2008 stellte fest, dass die Hälfte der Arbeitslosigkeit von Migranten in Deutschland nicht durch mangelnde Qualifikation, sondern durch Diskriminierung entsteht. Damit die Politik Integration überhaupt erst möglich machen kann, muss sie wissen, wo sie ansetzen muss. Doch (re-)produziert ein Begriff wie „Migrationshintergrund“ nicht erst den Rassismus, den er gemäß Statistikern sichtbar machen soll?

Der Begriff „Migrationshintergrund“ ist zwar nur ein Modewort aus den 2000er Jahren. Er umfasst jedoch die unselige deutsche Tradition völkischen Nationsverständnisses, die dem 19. Jahrhundert entstammt, und verkleidet sie für das 21. Jahrhundert in einer schicken politisch-korrekten Hülle neu. Nationen können auf verschiedene Arten erfunden werden, und definieren demzufolge auch auf verschiedene Weise, wer dazu gehört und wer nicht. Frankreich und die USA entstanden revolutionär als Staatsbürgernationen, in denen die Zugehörigkeit über das Bekenntnis der Bürger zur demokratischen Verfassung definiert wurde, unabhängig von ihrer kulturellen und ethnischen Herkunft – zumindest in der Theorie. Deutschland jedoch definierte sich als Kulturnation, deren Mitglieder durch Zugehörigkeit zur „deutschen Kultur“ bestimmt waren; auch dies natürlich nicht in Reinform. Preußen etwa behandelte gemäß seinem Untertanengesetz von 1842 alle preußischen Bewohner gleich, was z. B. Freizügigkeit und Wehrpflicht betraf – aber manche etwas weniger gleich: Nicht-deutschsprachigen Preußen sowie Juden waren Ämter im Staatsdienst verwehrt. Im Deutschen Kaiserreich wurden alle Untertanen der Einzelstaaten automatisch zu gleichberechtigten deutschen Reichsbürgern. Langfristig setzte sich jedoch bei großen Teilen der Bevölkerung und in Regierungskreisen ein dezidiert ethnisches Verständnis von „Deutschsein“ durch. Nach jahrelangen antisemitischen Hetz-Kampagnen wurden besonders ostjüdische Immigranten zum Feindbild völkischer Nationalisten.

Diese Diskrepanz zwischen der demokratischen Verfassung und dem zunehmend völkischen Nationsdiskurs und Einbürgerungsalltag wurde in der Weimarer Republik fortgesetzt. Die Nationalsozialisten verankerten dann in mehreren Gesetzen das Recht auf deutsche Staatsangehörigkeit über rassische Kriterien. Wer nicht „deutschen oder artverwandten Blutes“ war, wurde ausgeschlossen – zuallererst Juden.

Nazi-Sprech in der BRD

Die frühe Bundesrepublik übernahm größtenteils die ethnischen Definitionen der Nazis. Anspruch auf die Einbürgerung, auf die Aufnahme als Staatsbürger, sollten nur ethnisch deutsche Personen (vor allem Vertriebene) haben: Diese sollten über ein Bekenntnis zum „deutschen Volkstum“ und über Merkmale wie „Abstammung, Sprache, Erziehung, Kultur“ (O-Ton Bundesvertriebenengesetz) erkannt werden. Ethnisch nicht-deutsche Personen konnten jahrzehntelang nur „nach Ermessen“ eingebürgert werden – solche sogenannten Ermessungseinbürgerungen waren extrem selten. Erst ab Beginn der 1990er-Jahre wurden Anspruchseinbürgerungen für ethnische Nicht-Deutsche eingeführt. Zugleich folgte nach dem Zusammenbruch des Ostblocks eine Einbürgerungswelle sogenannter Spätaussiedler, hauptsächlich aus Gebieten der ehemaligen Sowjetunion, die nach dem „Gesetz zur Klarstellung des Spätaussiedlerstatus“ von 2001 als „zum deutschen Volkstum“ (sic!) zugehörig gelten.

Die Bundesrepublik war stets sehr freigiebig, wenn es um ethnische Deutsche ging. Die Ausgrenzung ethnischer Nicht-Deutscher erfolgte vor allem über Einbürgerungsverweigerung, die ab 1990 rechtlich aufgehoben wurde: Nun konnten auch Personen „nicht-deutschen Volkstums“ eingebürgert werden – sehr zum Entsetzen mancher Kreise.

Der Begriff „Migrationshintergrund“ knüpft nahtlos an die ethnisch-völkische Tradition an. Nicht umsonst scheint es für viele Leute selbstverständlich, dass die Deutsch-türkische Gemeinde ein „Migrantenverein“ ist, der Bund der Vertriebenen jedoch nicht. Der „Migrationshintergrund“ erschließt für völkische Nationalisten eine neue Möglichkeit, Deutschland „rein“ und homogen zu halten. 16 Millionen Menschen haben in Deutschland den „Hintergrund“, die Hälfte von ihnen sind deutsche Staatsbürger. Diese knapp acht Millionen Menschen werden damit zu Staatsbürgern zweiter Klasse erklärt, wenn nicht gar aus dem „engeren“ Kreis der „Deutschen“ ausgeschlossen. Wie dies konkret aussehen kann, zeigte der CSU-Politiker Peter Ramsauer Anfang 2009, als er lautstark forderte, dass Kriminalitätsstatistiken den „Migrationshintergrund“ erfassen sollten. Das wahre Ausmaß an Ausländerkriminalität werde verschleiert, wenn nur die Staatsangehörigkeit erfasst würde, so Ramsauer.

Der heutige Bundesverkehrsminister zeigt sehr anschaulich, dass es in Deutschland noch lange dauern wird, bis das Ideal eines nicht-ethnisch definierten Deutschlands flächendeckend angenommen, geschweige denn gelebt wird. In Staatsbürgernationen sind Einbürgerungen konstituierend: Wer sich dauerhaft auf dem Staatsgebiet aufhält und verfassungstreu lebt, soll vollwertiger Staatsbürger werden – eine Vorstellung, die in Deutschland seit gerade mal knapp zwei Jahrzehnten vorsichtig ausprobiert wird. Der Begriff „Migrationshintergrund“ drückt vor allem auch die Unfähigkeit aus, ethnisch nicht-deutsche Staatsbürger, Eingebürgerte und ihre Kinder als vollwertige deutsche Staatsbürger zu akzeptieren. Er macht die (vermutete) ethnische Herkunft der biologischen Eltern und Großeltern – und dies betrifft nicht nur Bundesminister und andere Adoptivkinder – wichtiger als jegliche Lebensrealität.

„Hintergrund“ wo man auch hinschaut

Er verankert das „Othering“, die obsessive Suche nach dem „Fremden“. Ein deutscher Staatsbürger „mit Migrationshintergrund“, der wirtschaftlich erfolgreich, politisch verfassungstreu und sozial engagiert ist und die deutsche Sprache besser beherrscht als so mancher Deutscher „ohne Migrationshintergrund“, wird dank dieses Wortes immer anders angesehen werden. Besonders, wenn er eine dunklere Hautfarbe hat, wird er sich lebenslang über Fragen wie „Wo kommst du eigentlich her und wann kehrst du in deine Heimat zurück?“ freuen dürfen. Seine Anwesenheit wird immer als absonderlich, unnatürlich, latent bedrohlich, zumindest aber als etwas so bemerkenswertes wahrgenommen, dass es dafür einer gesonderten Bezeichnung bedarf. Selbstverständlich ist er nach dem Buchstaben des Gesetzes dem deutschen Staatsbürger ohne „Migrationshintergrund“ gleichgestellt. Doch in der Alltagssprache und im Alltagsumgang ist man doch etwas gleicher, wenn man „hinten ohne“ ist.

Der „Migrationshintergrund“ wird sich in Zukunft immer mehr in den Vordergrund drängen, da er sich fast unabhängig von der Definition selbst reproduziert: Schließlich können nur Männlein und Weiblein ohne „Migrationshintergrund“ Kinder zeugen, die selbst „hinten ohne“ sind. Die „Schwemme“ von „Migranten-Kindern“ an manchen Schulen hängt also vor allem damit zusammen, dass das Ideal, wonach deutscher Junge sich mit deutschem Mädchen aus dem selben Dorf ehelichen und fortpflanzen soll, im 21. Jahrhundert etwas an Aktualität eingebüßt hat.

Bis sich in Deutschland flächendeckend ein staatsbürgerliches und ent-ethnisiertes Verständnis von Staatsbürgerlichkeit durchsetzt, dürfte es wohl noch viele Jahrzehnte dauern. Die Abschaffung des Wortes „Migrationshintergrund“ wie auch seiner Abarten aus dem täglichen Sprachgebrauch wäre sicherlich nur einer von vielen Faktoren bei diesem Prozess. Aber sie wäre zumindest ein Anfang.

Schreibe einen Kommentar